灵宝市:灵宝剪纸

灵宝剪纸是指流传于河南省灵宝市的民间传统美术。其制作工艺简便,美观实用,深受广大群众的喜爱。逢年过节,婚丧嫁娶,民间都要用剪纸布置居室。其种类有:窗花、棚花、炕屏、床围花、各种装饰花等等。

灵宝剪纸表现的内容丰富多样,花鸟草虫,人物走兽,无所不有。它借用谐音、审寓意的手法来寄托人们对美好生活的向往。如:结婚布置新房就剪龙刻凤,寓意龙凤呈祥。剪莲花、石榴、牡丹,寓意连生贵子,多子多福等等。春节、家家要贴双鱼、牡丹、大鸡等剪纸,寓意富贵、吉利、益寿延年、年年有余等等。

2008年,灵宝剪纸入选第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录。

陕县:地坑院营造技艺

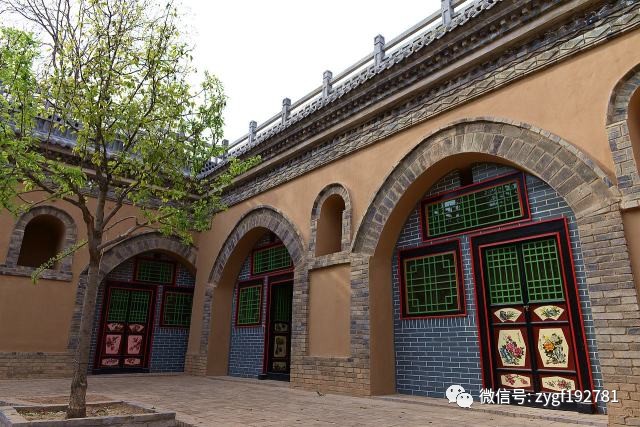

“进村不见房,闻声不见人”,描述的是黄土高原特有的地坑院建筑。在河南省三门峡市境内,至今仍有100多个地下村落、近万座地坑院。

地坑院也称天井院,是古代人们穴居生存方式的遗留,被称为中国北方的“地下四合院”,距今已有约4000年的历史。三门峡市的地坑院是在平整的黄土地上,挖一个边长10至12米的正方或长方形、深6至7米的坑,然后在四壁凿挖8至12孔窑洞,形成一个地坑小院,在小院的一角再挖出一个斜向弯道通向地面,作为出入院子的通道。地坑院内有碾磨和水井等设施。地坑院上方地面四周修有矮墙,以防止雨水倒灌和人畜坠落。

随着社会的发展,住在地坑院的村民陆续搬入了政府新建的房屋。逐渐空置下来的地坑院经过修缮后作为旅游景点向社会开放。

2011年“地坑院营造技艺”入选第三批国家级非物质文化遗产名录。

灵宝:老子传说

相传春秋末年,老子骑一青牛,从洛阳向函谷关而来。函谷关守吏尹喜平日里喜好道学,颇有些道根。老子来之前,尹喜观星象、“望气”,就看见一股紫气从东方冉冉而来,于是推算出必有真人要来。当老子骑牛过关时,尹喜认定老子就是那位真人。这就是“紫气东来”的故事。后人因之以“紫气东来”表示祥瑞。

老子在函谷关住下后,见尹喜心慈人善,气质纯清,于是取其精华而为尹喜著书,名为《道德经》。《道德经》写成后,老子对尹喜道:“老夫授汝《道德经》,分上下两篇,上篇为《道经》,言宇宙根本,含天地变化之机,蕴神鬼应验之秘;下篇为《德经》,言处世之方,含人事进退之术,蕴长生久视之道。研习不止,苦修不懈,终有所成!”言罢,老子飘然而去。

在很多道观的三清殿中,供奉玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊,其中太上老君塑像居元始天尊右位,手执蒲扇,居住大罗天上太清仙境,是“道教最高尊神三清天尊”之一。

《老子传说》分为两个部分,第一部分刻画了老子从童年到暮年的成长过程;第二部分是有关老子和天静宫的传说。浓厚的神话色彩,亲切的地方口语叙述,描述了老子传奇的一生。这些优美的故事反映出了涡阳深厚的文化积淀,传承了老子思想,也从另一个方面佐证了老子出生地的历史本源。《老子传说》代代相传,大多采用地方口语,语言通俗优美,有着较高的文学研究价值。收集、挖掘和保护这些民间故事,对于考证老子生地,弘扬道家道教文化,传承老子思想有着非常重要的推动作用。

2014年11月11日,老子传说经国务院批准列入第四批国家级非物质文化遗产名录。